Visibilidad y emprendimiento económico en el espacio urbano como manifestación de las infraestructuras de arribo

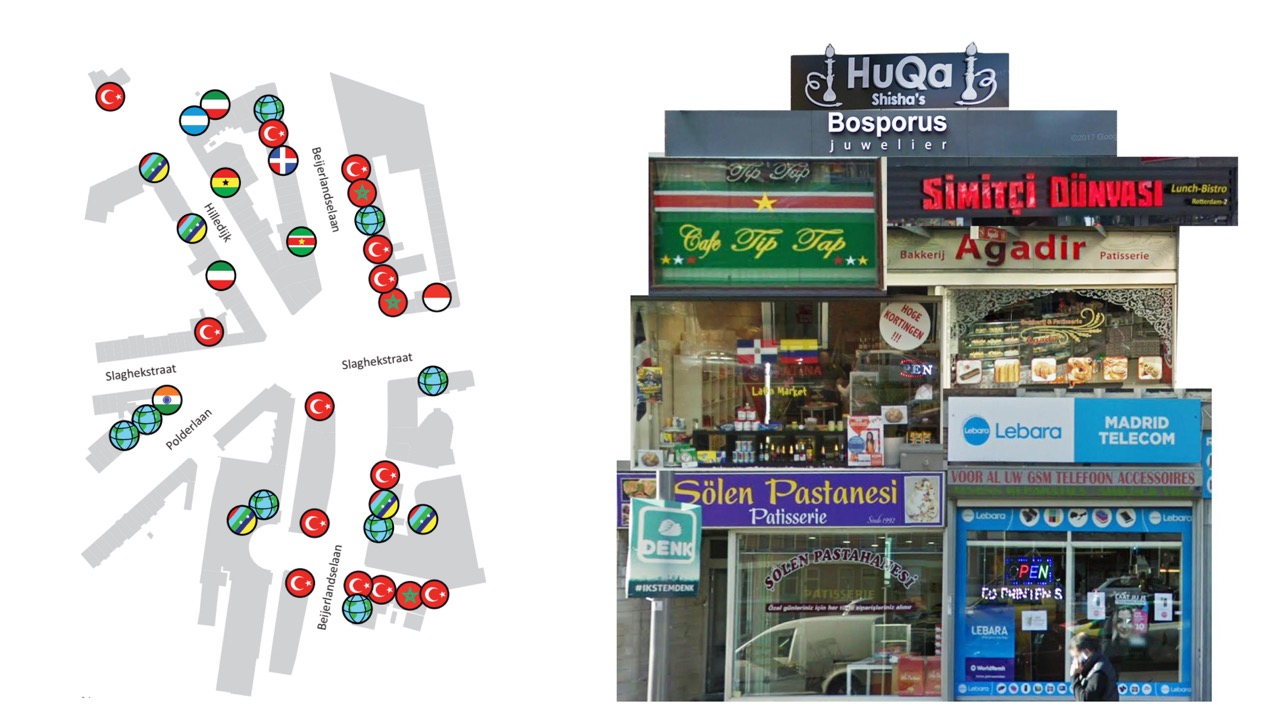

Figura 1: Mapeo de espacios comerciales y equipamientos con base en país de origen o de referencia en el barrio Feijenord. Imagen de Urbanos, urbanismo sostenible.

¿De qué manera puede el diseño del espacio urbano contribuir a una mayor inclusión de grupos migrantes en nuestras ciudades actuales? ¿Existen herramientas espaciales que faciliten este proceso? En este artículo, planteamos dos herramientas clave a considerar en el diseño urbano en contextos superdiversos: la visibilidad y los instrumentos que promueven el emprendimiento económico. La relación entre estas dos herramientas complementarias subraya la necesidad de abordar la migración en el espacio urbano desde una perspectiva de infraestructuras, actuando no solo en el espacio físico, sino también en las redes y la organización que lo sustentan.

Super diversidad

Una ciudad superdiversa es aquella en la que el grupo de población nativa ya no constituye la mayoría. La configuración de su población es superdiversa, pues incluye una amplia variedad de lugares de origen. Sin embargo, esta diversidad no se limita al lugar de procedencia: también existe diversidad en aspectos como el nivel educativo, el nivel socioeconómico, las creencias, los valores, las preferencias sexuales, entre otros. Esto significa que los grupos originarios de una misma región o país no son homogéneos (Crul, Schneider, Lelie, 2013; Crul, Lelie, 2023). Cada grupo presenta una diversidad de identidades, siendo el lugar de origen solo una de ellas.

En los Países Bajos, el concepto de superdiversidad puede contextualizarse históricamente dentro de las migraciones que ha experimentado el país. Por ejemplo, en los años 60 llegaron migrantes para cubrir las necesidades laborales de sectores específicos. Migrantes españoles e italianos primero seguidos por trabajadores de Turquía y Marruecos, quienes ocuparon empleos en sectores como los puertos, y posteriormente, trajeron a sus familias. En ese contexto, los grupos migrantes eran percibidos como relativamente homogéneos. Sin embargo, en la actualidad, es imposible hablar del migrante como un grupo homogéneo. Las motivaciones para migrar son variadas y abarcan diferentes generaciones y contextos. Todas estas dinámicas, sumadas a uniones interculturales y procesos generacionales, han dado lugar a una población que, en ciudades como Ámsterdam y Róterdam, conforma lo que se conoce como una ciudad superdiversa.

Visibilidad entendida de dos formas, los espacios de comercio y de ocio

¿Cómo se manifiesta esta superdiversidad en el espacio urbano? ¿Y es esa manifestación una forma de medir el nivel de inclusión en una sociedad urbana? El concepto de visibilidad nos ayuda a entender esta relación. La visibilidad de diversos grupos en el espacio urbano evidencia su participación e inclusión, reflejando así el carácter democrático de un espacio público.

El estudio de la visibilidad en el espacio público es útil porque nos muestra cómo es apropiado por sus habitantes y si realmente representan la diversidad de la población. En barrios con alta presencia de migrantes, la visibilidad de estos grupos puede indicar su nivel de apropiación del espacio público. Además, dicha visibilidad contribuye a la vitalidad urbana (Sezer, 2020).

Ejemplos de estudios sobre calles comerciales en comunidades migrantes nos ofrecen herramientas para diseñar espacios visibles e inclusivos. Las investigaciones sobre la manifestación urbana de los turco-anatólios en Ámsterdam (Sezer, 2020) y sobre calles multiétnicas al sur de Londres (Hall, Datta, 2010) demuestran cómo esta visibilidad se manifiesta a través de señales, imágenes y lenguajes que hacen referencia a diversos orígenes.

Por un lado, para un migrante, es importante poder encontrar elementos de reconocimiento e identificación en los lugares de llegada. Pero, por otro lado, como lo explica Hall, la calle posibilita el encuentro e intercambio entre distintos grupos. Estos ejemplos ilustran la importancia de mapear la presencia de grupos migrantes en la calle para entender los efectos de las políticas públicas y las intervenciones en el espacio urbano.

Las intervenciones estatales pueden pueden configurar esta visibilidad, ya sea fomentándola o desalentándola, consciente o accidentalmente. El mapeo de estas dinámicas en el espacio puede informar las actuaciones de la política pública. En Ámsterdam Oriental, por ejemplo, la gentrificación y ciertas políticas locales han dificultado el desarrollo de negocios y equipamientos migrantes.

Un estudio que elaboramos del barrio Feijenoord en Rotterdam muestra cómo en las dos principales calles comerciales se reflejaba la diversidad nacional de sus habitantes (Fig. nº 1). SSin embargo, en conversaciones con los vecinos y trabajadores sociales, surgió un problema adicional: aunque conviven personas de diversos orígenes, no interactúan entre sí. Cada grupo vive en su propia burbuja, frecuentando comercios de su cultura sin mezclarse con otras.

El segundo tipo de visibilidad que proponemos en este artículo no se refiere a los elementos y signos asociados al origen cultural de los migrantes, sino a actividades comunes que trascienden las diferencias culturales. En el contexto de ciudades superdiversas, donde la identidad se define por múltiples factores, el país de origen es solo uno más.

Si mapeamos estas actividades en el espacio urbano, encontramos clubes, espacios religiosos, actividades deportivas o hobbies compartidos. En Feijenoord, por ejemplo, se puede superponer el mapa de actividades comunes al de la visibilidad cultural (Fig. nº 2). Estas actividades visibles en el espacio público facilitan que una persona recién llegada encuentre lugares donde practicar aspectos de su identidad, comenzando así a construir redes que fomenten su integración en la vida diaria del barrio.

Las actividades afines son tan importantes como como aquellas vinculadas al país de origen ya que establecen lazos interculturales y promueven una integración más amplia. En este sentido, Crul y Lelie señalan que la diversidad de preferencias, gustos y condiciones socioeconómicas en las ciudades superdiversas no son solo un desafío, sino también una oportunidad para generar nuevos vínculos entre la población.

Figura 2: Mapeo de espacios y actividades comunes para distintas culturas en el barrio Feijenord. Imagen de Urbanos, urbanismo sostenible.

Figura 3: El rediseño del espacio público con espacios para las actividades comunes en el barrio Feijenord. Imagen de Urbanos, urbanismo sostenible.

Espacios para el emprendimiento económico

La perspectiva de las infraestructuras de arribo propuesta por Meeus y otros (Meeus et al. 2020) propone una mirada múltiple a la espacialidad de la llegada de migrantes que va más allá de los espacios físicos. Busca ampliar la idea de barrios como lugares de llegada propuesta por Saunders en su libro Ciudad de llegada (2014), abriendo la discusión a otras dimensiones que no son necesariamente espaciales. Desde esta perspectiva, no podemos abordar la cuestión de la visibilidad sin entender que aquello que es visible es solo una manifestación espacial de una trama de conexiones y organizaciones que subyace al espacio físico. Es decir, que el hecho de que diversas actividades sean visibles no las convierte en completamente accesibles para el recién llegado. Para ello, se requiere una estructura institucional u organizacional que facilite este acceso. Mientras diseñamos el espacio visible para el migrante, debemos también crear respuestas institucionales y organizacionales que, más allá de la visibilidad, promuevan la participación efectiva del migrante en las actividades que se desarrollan en esos espacios.

Para ilustrar cómo una respuesta institucional u organizacional puede facilitar la participación efectiva del migrante, tomamos como ejemplo los espacios diseñados para fomentar el emprendimiento económico. Estos ejemplos muestran cómo las infraestructuras de arribo forman parte de un sistema de redes sociales, virtuales y organizacionales. Un primer caso se da en la época navideña en Bogotá, en el gran centro comercial San Victorino. Durante esta temporada, cuando el comercio genera sus mayores ingresos del año, se alquilan espacios por un fin de semana (Fig. nº 3). De esta manera, se facilita el emprendimiento a bajo costo, sin la necesidad de comprometerse a largo plazo. Estos espacios se convierten en accesibles para migrantes llegados a Bogotá, como los venezolanos, que representan el mayor grupo migrante en la ciudad en la última década.

Figura 4: El madrugón de San Victorino. Foto: Juanita Fonseca.

Otro ejemplo es el ‘negocio de un día’ (Eendagszaak) en Ámsterdam. Este proyecto forma parte del programa de renovación urbana de la zona del Nuevo Oeste de Ámsterdam, una área que alberga desarrollos de la posguerra con bloques de viviendas. Es uno de los barrios migrantes que Saunders utiliza en Ciudad de llegada (2014). En un artículo sobre infraestructuras de arribo para la revista DeArq, mostramos cómo la renovación urbana en esta zona buscó crear espacios comerciales en las plantas bajas, con el fin de generar actividades visibles a nivel de la calle (Fonseca, Pinzón, 2021). El ‘negocio de un día’ es una propuesta para ocupar uno de estos espacios comerciales en el nivel de la calle. Esta iniciativa del colectivo Cascoland ofreció un local comercial gratis para desarrollar emprendimientos durante un solo día. De este modo, los vecinos pudieron experimentar con el emprendimiento, además de recibir asesoría para redactar su plan de negocio. El local fue facilitado por la corporación de vivienda, que posee una gran cantidad de viviendas sociales de alquiler en el barrio, y que junto con la municipalidad formaba parte del programa de renovación urbana. El primer ocupante de este negocio fue una peluquería, seguida de actividades como clases de movimiento, masajes, venta de ropa y lecciones de costura. La idea de Cascoland con este ‘negocio de un día’ no solo era ofrecer un espacio para emprender, sino también fortalecer las redes informales, no solo para el beneficio del emprendedor, sino para mejorar la habitabilidad y vitalidad del barrio.

A manera de conclusión

El proceso de llegada es una trayectoria que, a lo largo de distintas etapas, requiere de espacios y organizaciones que respalden dicho recorrido. La visibilidad de elementos relacionados con el lugar y la cultura de origen del migrante es crucial, ya que puede ser la primera forma de establecer vínculos en el lugar de llegada. Sin embargo, conforme avanza esta trayectoria, se vuelve más importante poder reconocerse en una identidad múltiple, en la que el lugar de origen es solo una parte. Por lo tanto, es necesario que la ciudad ofrezca espacios y redes visibles donde el migrante pueda conectarse y participar en actividades vinculadas a esa identidad compleja.

El emprendimiento, como una vía para establecerse y generar ingresos en el lugar de llegada, también debe ser comprendido como una trayectoria. El ejemplo del “negocio de un día” apoya este proceso al ofrecer un espacio inicial de bajo umbral para emprender. Este modelo se presenta como un paso intermedio y necesario para establecerse y lograr independencia económica. El “negocio de un día” propone una nueva forma de gobernanza y negociación en el espacio, con el fin de crear redes de oportunidades para los habitantes del barrio. Aquí, podemos ver que el espacio por sí solo no es suficiente; es necesario innovar en estrategias y mecanismos económicos y de financiación.

Estos ejemplos nos revelan nuevamente la necesidad de que los diseñadores trabajen tanto en el espacio físico como en la organización y los mecanismos que configuran ese espacio. Una adecuada articulación entre espacios y redes puede contribuir a la integración rápida de los migrantes en las redes sociales y económicas, aprovechando el potencial de las infraestructuras. Al diseñar espacios para la migración, es fundamental entenderlos como la manifestación espacial de un sistema de redes y comprender cómo, desde el diseño y la planificación urbana, podemos intervenir en estos espacios para fortalecer esas redes en lugares específicos de nuestras ciudades.

Figura 5: El concepto de diseñar el espacio para el roce de las diversas subculturas usando actividades comunes y flexibilidad en espacios construidos y abiertos. Imagen de Urbanos, urbanismo sostenible para el concurso de diseño ‘¿Estoy incluido?’ (AM, 2018) Donde Urbanos recibió el primer puesto.

Referencias

Crul, M. R. J., Schneider, J., & Lelie, F. (2013). Super-diversity. A new perspective on integration. VU University Press. https://www.elitesproject.eu/publications/books

Crul, M., & Lelie, F. (2023). The New Minority: People Without a Migration Background in the Superdiverse City. VU uitgeverij/VU university Press. https://vuuniversitypress.com/wp-content/uploads/20230911-Crul-Minority-Open-Access.pdf

Hall, S. Datta, A. (2010) “The Translocal Street: Shop Signs and Local Multi-Culture along the Walworth Road, South London”. City, Culture and Society 1, n.° 2 (2010): 69-77. https://doi.org/10.1016/j.ccs.2010.08.001

Meeus, B., Beeckmans, L. van Heur, B. Arnaut, K. (2020) “Broadening the Urban Planning Repertoire with an ‘Arrival Infrastructures’ Perspective”. Urban Planning 5, n.° 3 (2020): 11-22. https://doi. org/10.17645/up.v5i3.3116

Pinzón, C., Fonseca, J. (2021). “Infraestructuras de arribo: Una aproximación al espacio migrante en ciudades destino como Bogotá”. Dearq no. 30 (2021): 60-69. DOI: https://doi.org/10.18389/dearq30.2021.07

Sezer, C. (2020). Visibility, democratic public space and socially inclusive cities: The presence and changes of Turkish amenities in Amsterdam. A+BE | Architecture and the Built Environment, 10(04), 1–202. https://doi.org/10.7480/abe.2020.16.4604

Saunders, Doug. Arrival City: How the Largest Migration in History is Reshaping our World. London: Windmill Books, 2011.

Sorry, the comment form is closed at this time.